Inertie colique

L’inertie colique est décrite comme une constipation fonctionnelle récurrente avec un temps de transit fortement ralenti, les femmes étant davantage touchées que les hommes. Une inertie chronique est considérée sévère, lorsque le malade va à la selle moins de 1x par semaine, et quand les symptômes ne sont pas améliorés avec les traitements médicamenteux de premières intentions (laxatifs, etc.). L’activité motrice de l’intestin (le côlon) est absente. Il s’agit donc d’un hypopéristaltisme. L’intestin est alors dit « atone », sans contractions.

Le réflexe gastro colique est activé lors de l’ingestion d’un aliment. C’est un réflexe physiologique qui stimule le péristaltisme (motricité) de l’intestin afin de vider son contenu pour faire place au futur repas. Lors d’inertie colique, ce reflexe est absent ou inhibé.

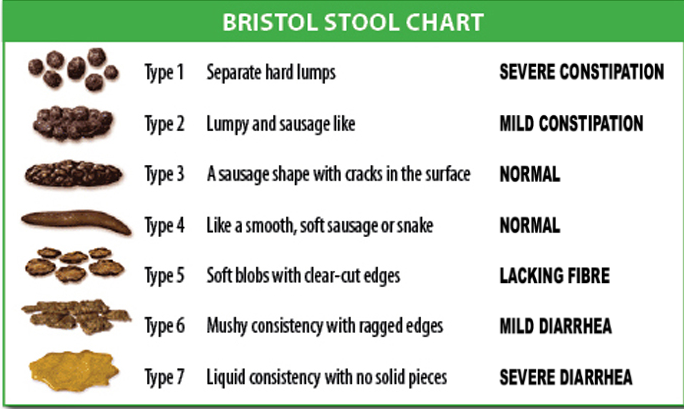

L’échelle de Bristol permet d’indiquer le type de selles et leurs consistances permettant d’objectiver une constipation. La constipation dite « sévère » peut devenir invalidante et péjorer la qualité de vie. Des symptômes tels que : ballonnements, distension abdominale, crampes, nausées, vomissements, perte d’appétit sont apparents.

Echelle de Bristol

Il est nécessaire d’investiguer les causes de l’inertie colique, qui peuvent être multiples, à l’aide de divers examens. Il peut s’agir d’un trouble de l’évacuation rectale (dyschésie), donc d’une constipation dite « terminale » ou « distale », en lien avec :

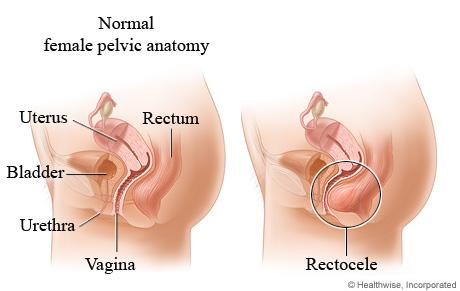

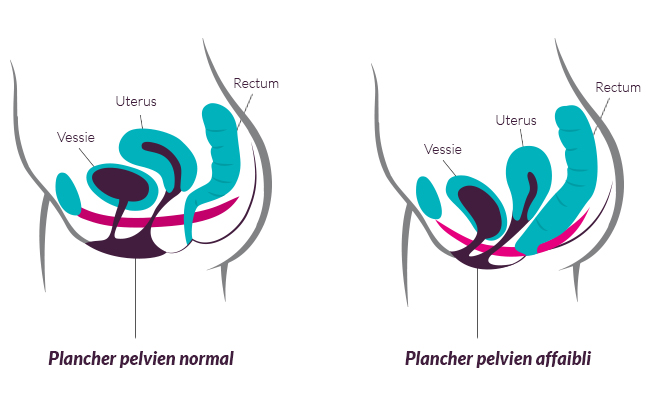

Soit les troubles de la statique pelvienne qui sont un désordre anatomique des différentes structures des muscles du plancher pelvien et du périnée (faiblesse). Ils sont souvent liés avec des grossesses ou de la constipation (pression induite sur le plancher pelvien lors de poussées pour évacuer). Ils peuvent se manifester sous les formes suivantes :

- Rectocèle : hernie de la paroi du rectum qui fait une saillie dans le vagin

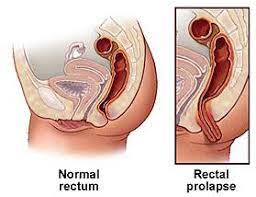

- Prolapsus rectal interne ou intussusception rectale : affaissement de la partie basse du rectum qui s’est détendue ou déformée et fait une sorte de repli à l’intérieur. A la longue, il peut s’extérioriser, on parle alors de prolapsus rectal extériorisé

- Descente rectale (syndrome du périnée descendant) : abaissement anormal du rectum en lien avec une faiblesse des tissus

Soit d’autres causes :

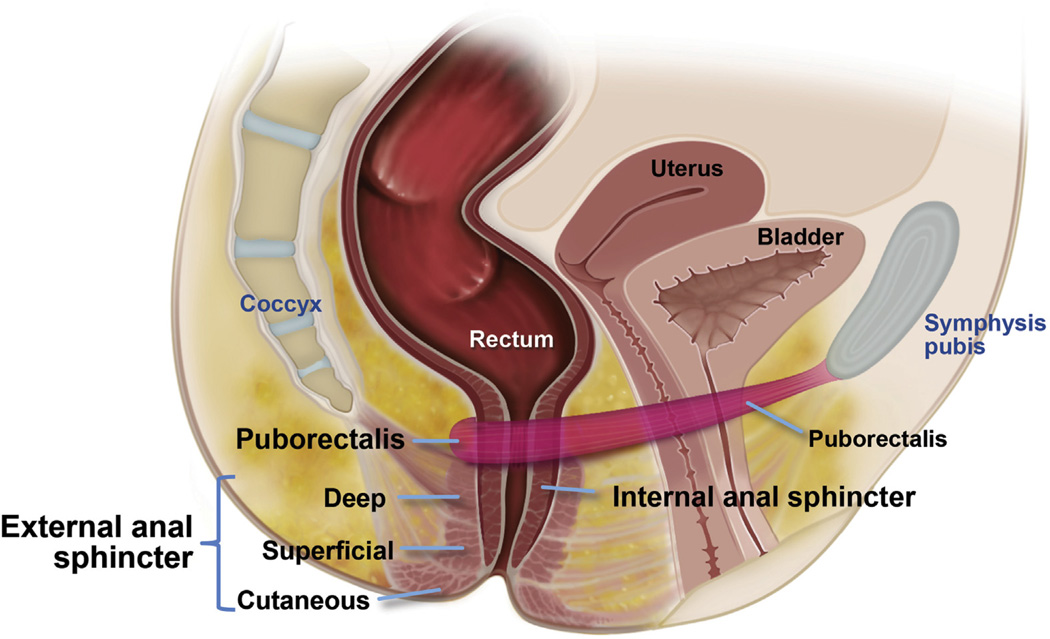

- Dysfonctionnement des sphincters de l’anus, appelé anisme, asynchronisme ou dyssynergie ano-rectale : c’est lorsque le sphincter externe anal (anus) et le muscle pubo-rectal ne se relâchent pas. Ils restent contractés et ne permettent plus aux selles ou aux gaz d’être évacués

- Hyposensibilité rectale : sensation du besoin d’évacuer ou exonérer absent ou atténué. Il peut également s’agir du mégarectum (élargissement anormal du rectum), souvent secondaire à une maladie neurologique ou à une maladie de Hirschsprung

- La myopathie digestive : atteinte des muscles lisses du tube digestif

- La neuropathie digestive : absence ou atteinte du système nerveux entérique

Rectocèle

Prolapsus rectal extériorisé

Syndrome du périnée descendant

L’inertie colique peut compliquer le tableau et engendrer :

- Fissures anales : ulcération de la muqueuse anale

- Hémorroïdes : dilatation et inflammation des veines de l’anus

- Troubles de la statique pelvienne : rectocèle, prolapsus interne (intussusception rectale), descente rectale (syndrome du périnée descendant)

- Prolapsus rectal extériorisé : à force de pousser pour évacuer les selles, le rectum ou soit sa muqueuse s’extériorise par l’anus

- Impaction fécale : bouchon de selles (fécalome)

- Maladie diverticulaire : maladie qui touche le côlon en formant des petites hernies sur la paroi

- Occlusion intestinale : arrêt de la matière

- Péritonite : inflammation de la membrane de l’intestin souvent en lien avec une perforation de l’intestin

Le mécanisme de la défécation

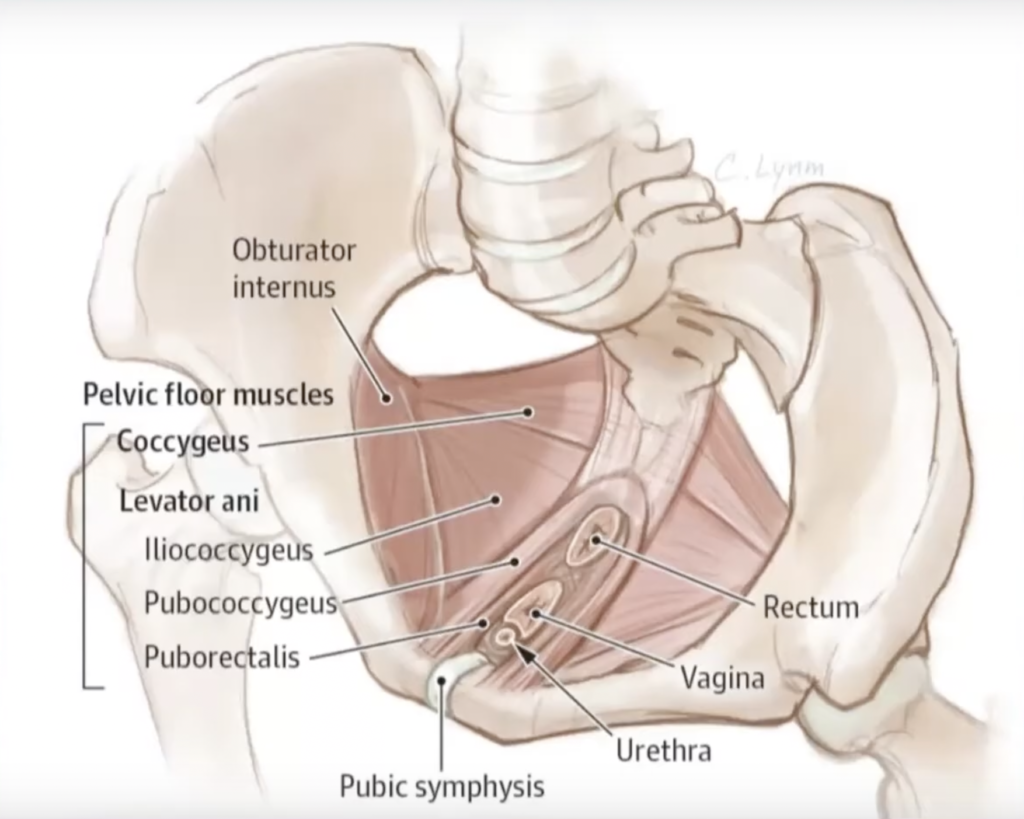

La défécation est en lien avec plusieurs facteurs, c’est un ensemble de synergies synchronisées. Le plancher pelvien (comparable à un hamac) est constitué de plusieurs couches de muscles qui soutiennent les organes (rectum, vessie, organes génitaux).

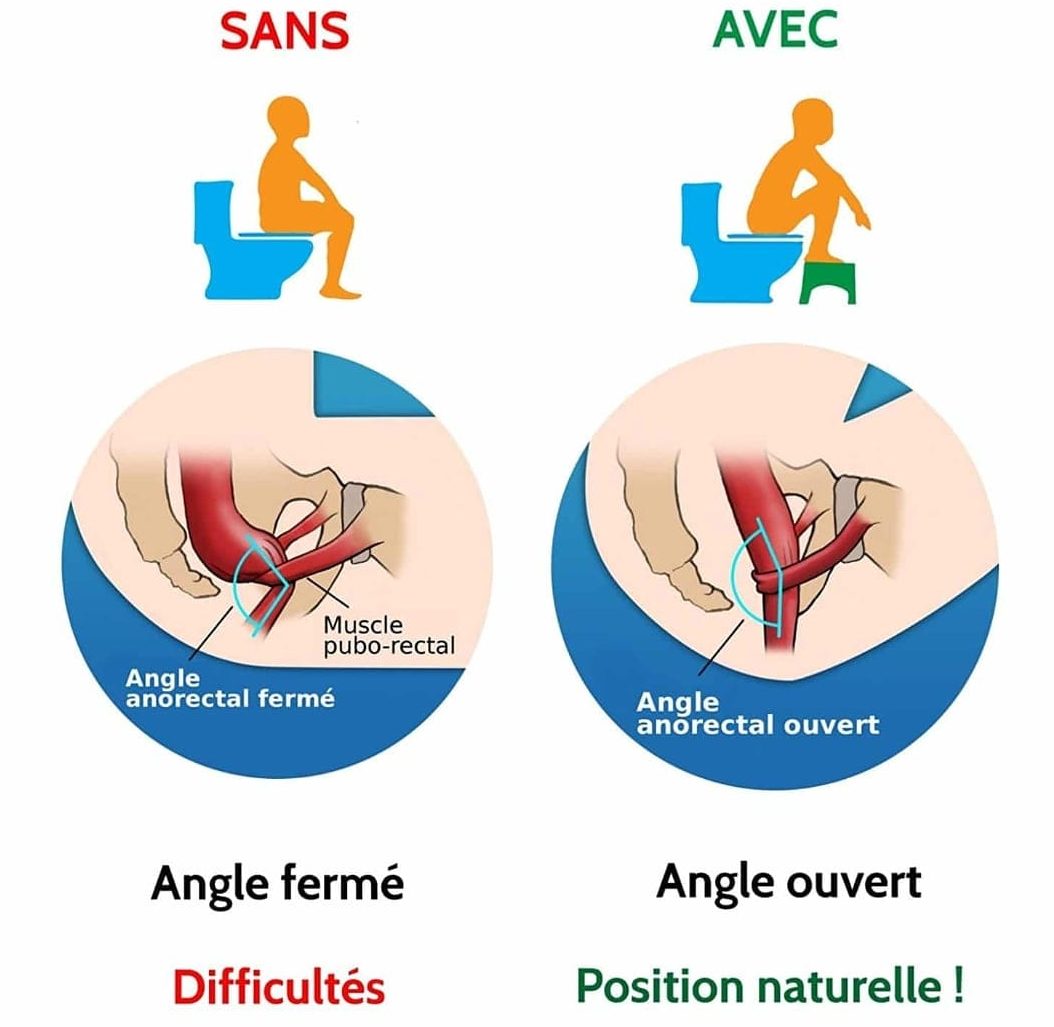

Le muscle pubo-rectal est le muscle de la continence (retenue), apparenté à une sangle qui entoure le rectum et qui se rattache à la symphyse pubienne (jonction entre les deux os du pubis). Il sert à retenir les selles, en fermant le canal anal (l’angle anorectal est d’environ 115°), ou à les évacuer en se relâchant (angle anorectal de 137°) pour les diriger vers le sphincter interne de l’anus (muscle lisse en lien avec le système parasympathique, qui est « autonome »).

Le sphincter interne se relâche lorsqu’il perçoit de la matière (selles) ou des gaz dans l’ampoule rectale (rectum). Les selles peuvent alors rejoindre le sphincter externe, nommé anus (muscle strié en lien avec le système sympathique, qui fait partie du contrôle « volontaire »), au travers duquel elles peuvent être évacuées.

La défécation est également en lien avec le système neurologique (système nerveux entérique – système nerveux central). En effet, lorsque la matière arrive dans le rectum, les parois se distendent et envoient un message au cerveau qui donne l’information du besoin « exonérateur ». Ainsi, les selles ou gaz peuvent être évacués par le mécanisme expliqué ci-dessus.

Rectum

Le plancher pelvien

Recommandation

Lorsque vous allez aux toilettes, il est recommandé de surélever les jambes à l’aide d’un marche-pied. Ceci permet au muscle pubo-rectal de se relâcher et d’ouvrir l’angle anorectal, ainsi, la matière peut être mieux expulsée.

- Douleurs abdominales

- Distension abdominale

- Ballonnements, gaz, flatulences

- Crampes

- Nausées, vomissements

- Perte d’appétit

- Douleurs rectales

- Sensation d’évacuation incomplète

- Manoeuvres digitales pour sortir les selles

- Pullulation bactérienne du grêle (Sibo)

- Troubles de la statique pelvienne

- Mégarectum

- Anisme

- Sténose anale (rétrécissement du calibre de l’anus)

- Dolichocôlon (longueur anormale du côlon)

- Maladies affectant la motilité du tube digestif (pseudo-obstruction intestinale chronique)

- Maladie de Hirschsprung

- Myopathie digestive

- Neuropathie digestive (dysplasie neuronale intestinale)

- Idiopathique (dont on ne connaît pas la cause)

- Maladies neurologiques (AVC accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, maladie de Parkinson)

- Autres maladies (amylose, sclérodermie, diabète, syndrome Ehler-Danlos)

- Médicaments (opiacés, anticholinergiques, antidépresseurs, etc.)

- Colonoscopie ou rectoscopie : examens à l’aide d’un endoscope pour visualiser le côlon ou le rectum

- Manométrie anorectale : examen qui analyse avec une sonde et un ballonnet la pression des sphincters du rectum et mesure la sensibilité du rectum

- Temps de transit colique aux marqueurs radio-opaques : examen radiologique qui suit le positionnement dans l’intestin des marqueurs radio-opaques après leur ingestion

- Déféco-IRM : examen par résonance magnétique qui analyse la fonction de la vidange du côlon, rectum et anus

- Défécographie : examen radiologique qui analyse la fonction de la vidange du côlon, rectum et anus

- Colpo-cysto-défécographie : examen radiologique qui analyse la fonction de la vidange de la vessie, du vagin et rectum

- Hygiène de vie : apport quotidien en fibres (psyllium, son, etc.), activité physique, apport hydrique suffisant

- Médicaments laxatifs par voie orale

- Laxatifs par voie rectale

- Médicaments prokinétiques (médicaments agissant sur la motilité digestive) : Plucalopride, Constella

- Irrigation rétrograde : Lavement par Peristeen ou bock lavement

- Irrigation antérograde : Bouton caecostomie Malone

- Lors d’anisme : injection de botox dans le sphincter anal pour aider au relâchement du sphincter et à la matière fécale à descendre

- Biofeedback : programme de rééducation périnéale pour traitement de la dyschésie (anisme, troubles de la statique pelvienne)

- Chirurgie (rectopexie) afin de traiter les troubles de la statique pelvienne (rectocèle, prolapsus, etc.)

- Neuromodulation sacrée pour stimuler la motilité de l’intestin

- Iléostomie ou colostomie : ouverture faite chirurgicalement sur l’iléon ou le côlon pour permettre aux selles d’être évacuées dans une poche

- Dans les cas très sévères : la chirurgie appelée « colectomie » (retrait d’une partie ou soit de la totalité du côlon) avec anastomose iléo rectale (raccord avec la fin de l’intestin grêle au reste à l’anus)

Sources : Fig. 1 https://simple.wikipedia.org/wiki/Bristol_stool_scale / Fig. 2 – 3 https://www.reeducationperineale.net/fr/prolapsus_pelvien / Fig. 4 https://osteo-a-charenton.com/2019/01/16/le-perinee/ Fig. 5 https://theromefoundation.org/wp-content/uploads/anorectal-disorders.pdf / Fig. 6 https://anantayoga.fr/index.php/2021/11/21/le-plancher-pelvien/ Fig. 7 https://www.facebook.com/centreparamedicalnicedelille/photos/a.1733369960220018/2944436605780008/?type=3